Карапетян Н. Г., 04/04/2016

Рубрика: Конкурс

Успешное лечение перфорации III типа (по Ellis) стент-графтом, после стентирования ПМЖВ

Успешное оперативное лечение («пломбирование») перфорации III типа (по Ellis) стент-графтом, после стентирования ПМЖВ по поводу острой тромботической окклюзии

БУ «Республиканская клиническая больница» Региональный сосудистый центр МЗ Чувашии. Отделение РХМДЛ

Воробьев Артемий Николаевич – врач хирург, специалист рентгеноэндоваскулярным диагностики и лечения

Пациент: Х. 1936г.р. (79лет)

Диагноз: ИБС: острый повторный с подъемом СТ, Q образующий инфаркт миокарда передней стенки ЛЖ от 12.06.2015 г. Постинфарктный кардиосклероз (ОИМ 2012 г). Атеросклероз коронарных артерий. Системная ТЛТ препаратом "Фортелизин".

Жалобы: болевой синдром купирован наркотическими анальгетиками на догоспитальном этапе.

Анамнез: Ишемический анамнез с 2012 г когда перенес ОИМ. (КАГ не проводилась). Толерантность к физической нагрузке снижена, часто беспокоили давящие, сжимающие боли за грудиной. Нитроглицерином не пользовался.

Госпитализирован с купированным приступом, через 5ч31минуту от появления выраженных давящих болей за грудиной с иррадиацией в левую половину грудной клетки. Вызвал бригаду "03" снята ЭКГ: зафиксирован подъем сегмента ST V2-5, проведена системная ТЛТ препаратом "Фортелизин".

Лабораторно-инструментальные методы исследования: АД при поступлении в РСЦ- 130\80,ЧСС-76\мин. По ЭКГ при поступлении 13.06-15г - сохраняется подъем SТ V2-5. Тропонин I от 13.06-15г-0,079нг\мл.

С приемного отделения переведен для эндоваскулярного лечения в отделение РХМДиЛ.

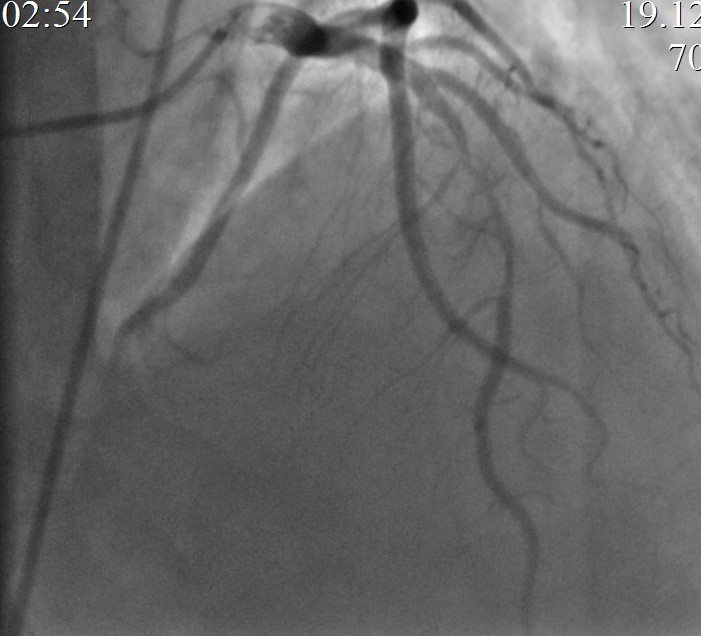

На КАГ: ПМЖА – устье кальцинированный стеноз 50%, среднем отделе кальцинированный протяженный стеноз 99% с переходом в кальцинированную окклюзию, дистальный кровоток TIMI 0-I. (в последующем наблюдается спонтанная реканализация перед ЧКВ, с кровотоком TIMI II-III). Дистальные отделы заполняются фрагментарно ретроградно из ветвей ПКА. ПКА проксимальном отделе стеноз 40%.

Учитывая анамнез заболевания, данные настоящей КАГ, принято решения выполнить баллонную ангиопластику со стентированием инфаркт-зависимой артерии.

Произведена баллонная ангиопластика со стентированием целевой зоны коронарным стентом (BMS) 3.0х37,0мм.

Контрольная КАГ: просвет ПМЖА в зоне вмешательства полностью восстановлен, остаточный жесткий кальцинированный стеноз среднего отдела стентированного сегмента 50%, антеградный кровоток TIMI III на протяжении по всем артериям.

Выполнена баллонная постдилатация стентированного сегмента баллонным катетером 3,5-24мм.

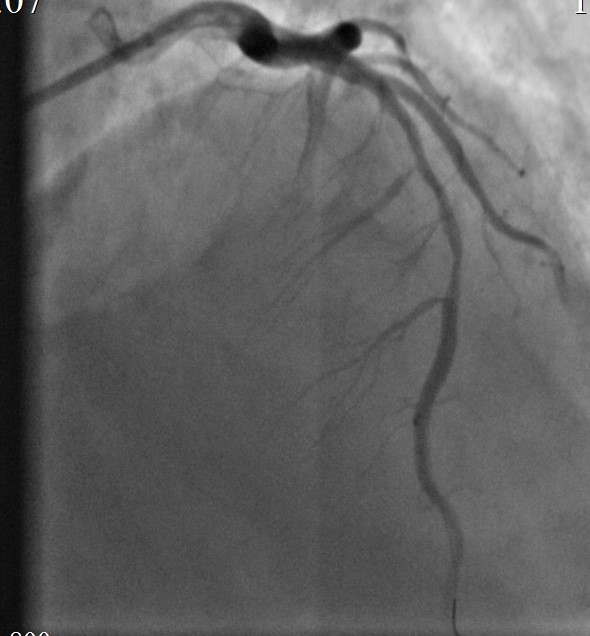

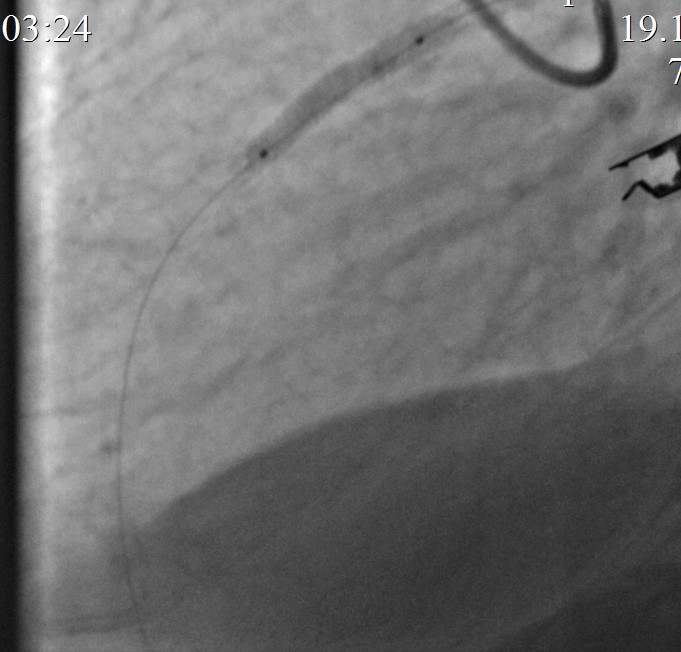

Контрольная КАГ: среднем отделе выраженная экстравазация контраста, (III тип по Ellis – в анатомическую полость).

Произведено временное перекрытие («пломбирование») просвета ПМЖВ « выше зоны стентирования» баллонным катетером 3,5х24,0мм при Р до 6 атм. (10мин). Подготовка к экстренному стентированию «стент-графтом».

Объективно: состояние пациента без ухудшения. Гемодинамика самостоятельная, АД 132/80 мм рт. ст. PS 77 в мин ЧДД 16 в мин. Жалобы на незначительный дискомфорт в области грудины.

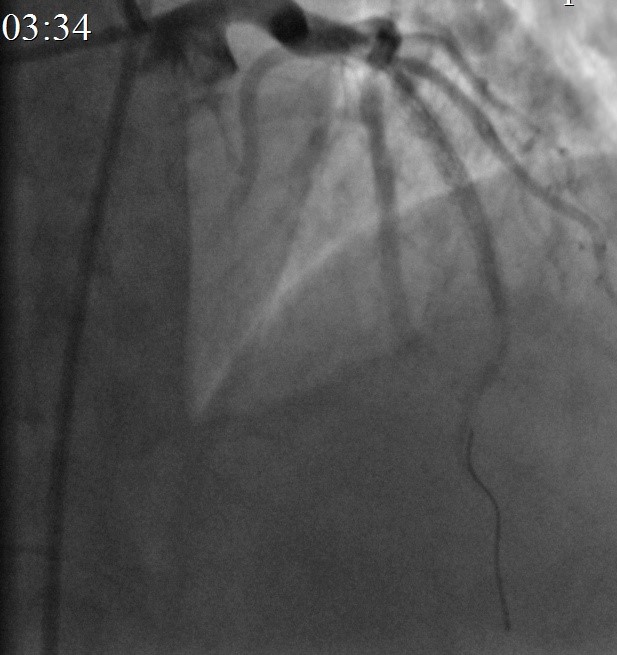

Выполнена имплантация стента-графта Aneugraft 3,5-27,0мм в стентированный сегмент (зону перфорации). Постдилатация.

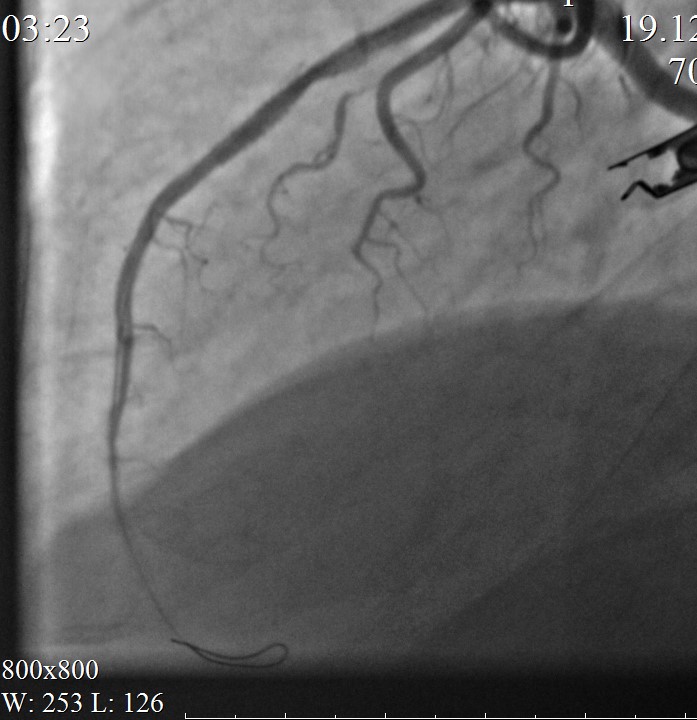

Контрольная КАГ: успешное «пломбирование» разрыва. Кровоток по ПМЖВ TIMI III, в динамике без экстравазации.

Объективно: состояние пациента без ухудшения. Гемодинамика самостоятельная, АД 130/78 мм рт ст PS 80 в мин ЧДД 16 в мин. Жалоб не предъявляет.

ЭХО КС cito: на фоне диффузной гипокинезии миокарда ЛЖ - преимущественная гипокинезия передних сегментов в среднем и апикальном отделах. Глобальные нарушения сократимости ЛЖ (ФВ - 46 %, ФУ - 23 %, диастолическая дисфункция 1 типа). Полость перикарда: расширена спереди до 1,5 см, сзади - до 0,7 см в диастолу (ориентировочное количество жидкости - 250-270,0 мл).

ЭХО КС в динамике через 2 дня: определяется умеренный выпот в полости перикарда (ориентировочное количество жидкости 290 мл).

ЭХО КС в динамике через 10 дней: выраженная а-дискинезия передних сегментов в базальном и среднем отделах, гипоакинезия передне-верхушечного сегмента. ФВ 48%. В динамике жидкости в полости перикарда нет.

ЭКГ: ST на изолинии, зубец Q V2-3. Закономерная динамика ОИМ с Q.

Пациент выписан через 13 дней, рекомендовано дальнейшее наблюдение у кардиолога, участкового терапевта по месту жительства.

Заключение: Перфорация коронарной артерии, в особенности III типа – серьезное осложнение ЧКВ. Дефект сосуда с последующей тампонадой сопровождается летальностью до 21%. Наличие в рентгеноопреационной стент-графта, четкое представление об алгоритме действий в экстренной ситуации способствует эффективному результату, предотвращению грозного осложнения – тампонады сердца, остановки сердечной деятельности.

19/04/2016, Воробьев А. Н.

Спасибо. Во время операции, с момента перфорации, гемодинамика пациента оставалась стабильной. Признаков тампонады сердца как во время операции, так и в течении первых часов и далее не было. Учитывая возможный риск дополнительных инвазивных манипуляций, стабильное состояние пациента, перикардиоцентез не проводился. К тому же по данным ЭХО КС в динамике нарастания жидкости в полости перикарда не наблюдалось.

20/04/2016, Карапетян Н. Г.

Дорогие коллеги! Крайне интересный материал! Который находится в лидерах конкурса судя по количеству отметок "понравилось"! И это объективно правда! Спасибо большое за участие.

У меня вопрос ! Он был опубликован где то в научной литературе ранее?

20/04/2016, Воробьев А. Н.

Благодарю за внимание. Клинический случай не был опубликован ни в одном издании.

20/04/2016, Павлов А.

Удачно провели экстренное "пломбирование" перфорации! Я думаю, слаженное действие хирурга и адекватное анестезиологическое пособие, наличие в операционной подходящего расходного материала, явилось благоприятным исходом в данной экстремальной ситуации! Вопрос: из анамнеза ясно, что по 03 проводился системный тромболизис фортелизином. Повлияло ли это на дальнейшую тактику ведения пациента во время или после операции?

20/04/2016, Воробьев А. Н.

Пациент велся на двойной антиагрегантной терапии. Коагулянты были полностью отменены, для инактивации гепарина, вводился протамин сульфат

04/08/2016, Громовой Р. М.

Здравствуйте, Артемий Николаевич. В моей работе произошла аналогичная ситуация. Было принято решение отказаться от имплантации стент-графта, т.к. в этом случае перекрывалась крупная диагональная ветвь (приблизительный диаметр 2.5мм). Имплантировать имеющийся стент-графт 3.0х27мм дистальнее диагональной ветви могло спровоцировать разрыв артерии, т.к. диаметр ПНА в месте перфорации составлял около 2.75 мм. Было выполнено временное перектытие баллоном просвета ПНА в месте перфорации в течение 30мин, имплантация стента в месте перфорации (стент в стент), дальнейшая "пломбировка" баллоном доставки в течение 15 мин. Ангиоконтроль - экстравазация отсутствует, определяется субэндокардиальный затёк контраста, не увеличивающийся в размере. Как Вы считаете, на сколько правильным было принятое решение отказаться от имплантации стент-графта с целью сохранения крупной диагональной ветви?

04/08/2016, Громовой Р. М.

Здравствуйте, Артемий Николаевич. В моей работе произошла аналогичная ситуация. Было принято решение отказаться от имплантации стент-графта, т.к. в этом случае перекрывалась крупная диагональная ветвь (приблизительный диаметр 2.5мм). Имплантировать имеющийся стент-графт 3.0х27мм дистальнее диагональной ветви могло спровоцировать разрыв артерии, т.к. диаметр ПНА в месте перфорации составлял около 2.75 мм. Было выполнено временное перектытие баллоном просвета ПНА в месте перфорации в течение 30мин, имплантация стента в месте перфорации (стент в стент), дальнейшая "пломбировка" баллоном доставки в течение 15 мин. Ангиоконтроль - экстравазация отсутствует, определяется субэндокардиальный затёк контраста, не увеличивающийся в размере. Как Вы считаете, на сколько правильным было принятое решение отказаться от имплантации стент-графта с целью сохранения крупной диагональной ветви?

RUS

RUS ENG

ENG

19/04/2016, Никифоров И.

Оперативно сработали, коллеги! Проводился ли перикардиоцентез?